Déconcertant, émouvant, éblouissant, jamais didactique, Nanni Moretti décroche avec Tre Piani un film inédit dans sa carrière.

Adapté d’un roman d’Eshkol Nevo, le film fait le portrait croisé des habitants d’un immeuble romain cossu. Un dysfonctionnement va s’opérer à chaque étage de cet immeuble, chaque étage étant investi par une famille aux caractéristiques différentes. Trois étages (tre piani en italien), trois familles et trois itinéraires dramatiques à traiter, c’est peu dire que la tâche de Moretti est ardue.

On connaissait Moretti maître du cinéma de l’autofiction, se mettant ainsi en scène et incarnant le premier rôle de ses films. Depuis quelques années, le cinéaste creuse un sillon plus dramatique en s’attribuant les seconds rôles et en s’effaçant par rapport à ses partenaires de jeu, c’était le cas dans le magnifique Mia Madre. Moretti impose son style en tant que réalisateur et s’efface peu à peu dès lors qu’il est devant la caméra. Ce sont pourtant ces obsessions et pas celles de Vittorio, le personnage qu’il interprète, qui nourrissent le film.

L’attaque du film est grinçante, elle est le point de départ des turpitudes des résidents de l’immeuble : une des habitantes est prise de contractions et est sur le point d’accoucher, elle erre dans la rue à la recherche d’un taxi pour l’emmener à l’hôpital. Sous ses yeux, un jeune conducteur ivre renverse une femme dans la rue avant de s’encastrer au rez-de-chaussée de ces tre piani. Briser le mur de cet immeuble c’est aussi briser l’apparente tranquillité animant cet édifice afin de pénétrer à l’intérieur de ces appartements bourgeois italiens et, à la manière d’un Claude Chabrol romain, de constater les travers des différents personnages. L’efficacité de cette première scène est à l’image de l’extrême précision de la mise en scène ; mise en scène dont la puissance permet à Moretti d’intenter le procès de la paternité tour à tour toxique, destructrice et absente que vont manifester les personnages masculins de l’immeuble. Les rapports entre les générations s’entrechoquent dans ces vastes appartements, personne n’en ressortira indemne, ni les parents ni les enfants.

La question de l’amour que l’on porte à ses enfants est traitée avec éminemment de mélancolie et de noirceur par Moretti pendant les deux premières parties du film. S’attaquant aux défauts familiaux qui gangrènent ces personnages, il dénonce ainsi la lâcheté larvée que manifestent les sociétés contemporaines vis-à-vis d’autrui. Le tableau noirci pendant 1h45 prend un tour émouvant et délicat lors de la dernière partie. On peut compter le nombre de plans des 15 dernières minutes du film sur les doigts de la main mais chaque arrêt que marque la caméra est nourri par des images d’une puissance hallucinante.

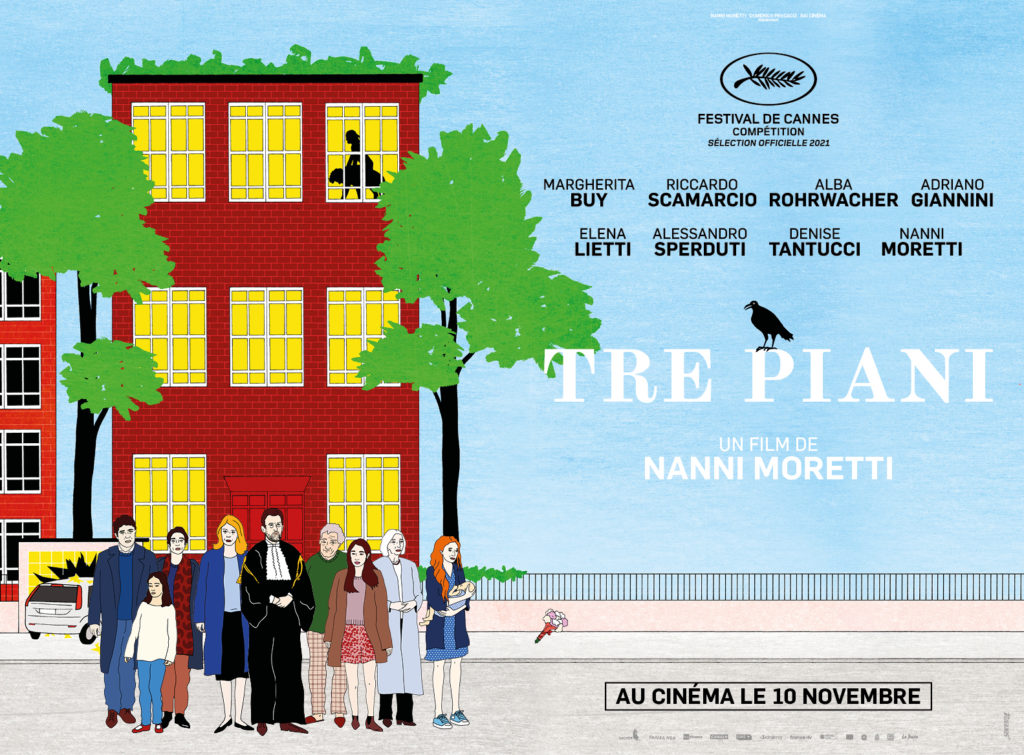

Partant alors d’un sujet universel et presque banal pour chacun, à savoir les difficultés intergénérationnelles au sein de la famille, le cinéaste italien a l’audace de concentrer sa caméra avec une telle force et une quasi-neutralité (sans tomber dans le pathos du film social) sur ses personnages qu’il touche au sujet dans sa chair, le transformant en un diamant étincelant. Diamant sublimé par l’interprétation extraordinaire de deux actrices : Margherita Buy et Alba Rohrwacher. La première, qu’on savait une excellente actrice depuis Mia Madre et qui ici imprime la pellicule avec un regard d’une intensité inouïe. Et la dernière dont la peau diaphane et le regard toujours en demi-teinte suggèrent à chaque fois l’instabilité émotionnelle. L’interprétation de Riccardo Scamarcio est un peu en dessous de ses partenaires mais son physique imposant lui donne une épaisseur et le rend bouleversant dans les scènes dramatiques.

En un mot : Andante !

Omer Gourry